반도 양옆으로는 바다가 있고, DMZ 벨트의 내륙 안에는 남북을 흐르는 강들이 다양한 모습으로 흐르며 습지·평야·산지 등이 분포하고 있다.

횡으로 DMZ 248km 구간을 포함헤 한강하구와 동·서해에 이르는 길지 않은 벨트에 다양한 온대 생태가 갖추어져 있다.

반도 양옆의 동해와 서해는 융기와 침식 작용으로 생긴 바다로 생성 연원만 다를 뿐 아니라 해안선, 바다 깊이, 살고있는 바다 생물들도 다르다.

DMZ 벨트의 생태는 모두 다 중요하지만, 특히 동부 산악지대는 상대적으로 넓은 면적이 보존도 잘 되어있다.

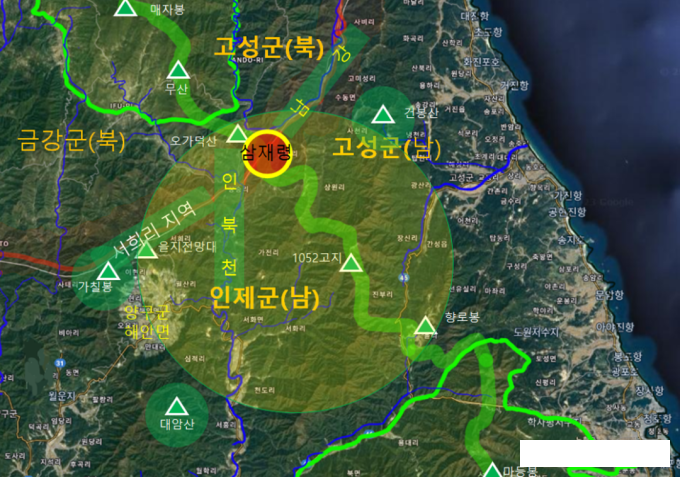

여기에서 주목해 보아야 하는 곳이 삼재령이다.

DMZ 군사분계선이 지나가는 해발 556m 높이의 백두대간 고개 삼재령은 한국전쟁 이전에는 강원영서 인제군 서화면 가전리에서 영동지역 고성군 수동면 신탄리를 넘나드는 고개였다.

지금은 남한의 인제군, 고성군과 북한 금강군, 고성군 등 남북한 4개 군이 만나는 경계점이기도 하다.

금강산과 설악산을 생태적으로 잇는 중심이기도 하지만, 영동과 영서를 잇는 DMZ 생태축이기도 하다.

또 하나 주목해야 보아야 할 것은 삼재령을 중심으로 과거에도 하나의 생태축이 연결되었 것으로 추측된다.

19세기 조선시대 김정호의 '동여도'를 보면 삼재령의 이름이 탄령(炭嶺)이었다. 탄령 서쪽의 인북천 지류는 탄곡천(炭谷川)이었고, 동쪽의 남강 유역에는 탄주산(炭柱山)이 있다.

이곳에서 북동쪽으로 외금강의 고성군 금천에는 지금도 이탄(泥炭)이 노천에 많다고 한다.

탄령의 남서쪽에 위치한 인제군 대암산의 용늪에는 지금도 이탄(泥炭) 두텁게 쌓여 있어 고대에 삼재령을 중심축으로 남강과 인북천을 이으면서 하나의 생태축이 형성돼 있었던 것이 아닌가 생각하게 된다.

한편 지난 2010년에 환경부·UN·국제자연보전연맹(IUCN)은 'DMZ 생태·평화적 관리 국제 컨퍼런스'에서 세계생태평화공원조성 권고문을 채택한 바 있으며, 그 대상지로 금강산과 설악산을 잇는 DMZ지역을 제안했다.

이헌수 남북강원도협력협회 이사장은 "이곳은 남북협력 생태공원의 최우선 적지”라며 “생태평화공원을 만들기 위한 남북한과 국제사회의 노력이 필요하다"고 말했다.

인제=한윤식 기자 nssysh@kukinews.com