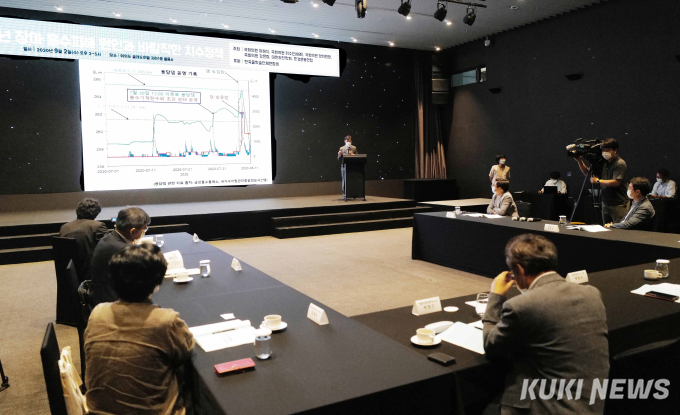

- ‘2020년 장마 홍수피해 원인과 바람직한 치수정책’ 토론회 개최

- “부실한 하천제방 설계기준 댐 수준으로 높혀야”

- “주민 참여하는 유역 단위 관리 필요”

[쿠키뉴스] 곽경근 대기자 =지난 8월 홍수피해의 원인은 제방 등 하천 시설관리 소홀이라는 주장이 제기되었다.

2일 서울 여의도 글래드호텔에서 온택트 방식으로 진행된 ‘2020년 장마 홍수피해 원인과 바람직한 치수정책’토론회에서 대한하천학회장인 박창근 가톨릭 관동대학교 박창근 교수(토목공학)는 “낙동강, 섬진강, 금강에서 발생한 홍수피해의 원인을 댐 운영 부실이라고 할 수 없다”고 주장했다.

합천댐 하류 건태마을이 침수된 것은 황강지류 상신천 하류부 배수통문 하단부 파이핑 현상으로 농경지 침수가 발생했다. 이어서, 황강 지류인 낙민천 두사교 지점 범람은 교량의 높이가 낙민천 제방 윗부분의 높이(제방고)보다 1.5m 낮아 물이 넘쳤기 때문이라고 평가했다.

섬진강유역 남원시 금지면 상귀리 인근 섬진강 본류 제방 약 100m가 유실된 것은 제방 관리 부실에 원인이 있다며, 섬진강댐 운영에 대한 문제 제기에 선을 그었다.

섬진강을 횡단하는 구례군 (구)문척교는 제방높이에 비해 약3.3m(좌안)~ 약7.2m(우안)낮게 설치되어 도로를 통해 물이 월류해 마을이 침수되었다.

화개천도 문제가 많다. 섬진강본류로 이어지는 화개천 좌안 화개장터 미개수구간이 범람해 좌우안 모두 물에 잠겼다. 섬진강 본류가 범람되어 화개장터가 침수되었다면 불가항력이라 하겠지만, 지류 제방사업이 안 되어서 홍수가 났다. 결국 제방이 문제였다.

섬진강 다목적댐의 운영은 태생적 한계가 있다. 섬진강댐을 옛날처럼 농업용수 공급을 위해 사용할 것인가? 하류 지역 홍수조절을 할 것인가를 검토해야 한다. 그나마 올해는 계획홍수위보다 3m를 낮춰 운영해 피해를 줄였다고 할 수 있었다.

박 교수는 다만 섬진강댐과 용담댐은 처음부터 홍수조절능력이 부족하다며 용수공급에 문제가 없는 범위 내에서 홍수조절용량을 추가로 확보해야 한다고 밝혔다.

박 교수는 “환경부로 물관리가 일원화됐음에도 하천 관리 기능이 국토교통부에 남아 있어 양 부처가 책임을 전가하는 등 치수 정책이 비효율적으로 운영될 수 있다”고 지적했다. “다목적 댐들은 대부분 200년에 한 번 올 강우를 버틸 빈도로 설계됐는데 섬진강댐은 100년, 섬진강의 소규모 제방들은 불과 50년에 그치는 등 하천 설계 빈도가 등급별로 상이한 것도 홍수조절 능력저하의 원인이 된다”고 지적했다.

국가하천 정비는 거의 완료되었지만 지방하천 정비가 미흡한 것과 배수시설이 부적절과 유지관리 소홀한 점, 도시 구간 위주로 홍수예보시스템이 구축된 것 또한 지방하천 등에서 홍수 피해가 커지는 원인이라고 강조했다.

이어 레드팀을 자처한 장석한 대진대학교 토목공학과 교수는 박창근 교수의 발표에 대한 지정토론을 통해 “댐은 이번에 운영규정을 잘 지켰느냐 태생적 한계에도 불구하고 전문가적 관점에서 관리했는가 자문해 보아야 한다”며 “본인들의 능력과 한계를 인정하고 시스템을 전면적으로 보완해야 한다”고 말했다.

이어서 임희자 마창진환경운동연합 정책실장은 ‘경남 합천지역 홍수피해 원인분석’발표를 통해 지류의 하천정비 계획 늦장 수립에 따른 지천 정비가 늦게 추진된 것을 지적했다. 또, 하천내 고수부지에 대한 역할을 재정립해야 한다. 고수부지를 하천공간으로 돌려주는 제도적 개선필요하고, 수원관리와 생태보전등 통합적 주민인식과 증진 필요하다며 주민 인식개선을 위해 국가가 나서 줄 것을 제안 했다. 이어 하천정비사업이 토목시설물 설치로 일관하고 있는데 생물서식지 복원을 고려한 홍수 범람원 조성등 생태적 접근이 필요하다고 덧붙혔다.

이어 '기후위기와 댐관리정책의 전환'을 발표한 국토환경연구원 최동진 대표는 이번 홍수 피해가 전적으로 기후 변화나 댐 관리 운영의 문제라기보다 제한수위 조정, 용수배분과 수리권 조정 등 댐 정책 때문이라고 인식해야 한다고 했다.

최 대표는 “홍수를 조절하기 위해 댐의 수위를 낮춰 운영하면 용수공급에 문제가 생길 수 있다. 치수능력 증대사업은 댐의 방류능력을 높이는 것으로 추진되었다”며 “그런 가운데 최근에는 댐의 홍수조절기능보다 용수공급능력 확대에 초점을 둔 연구가 많이 진행되고 있는 것이 현실이다”고 지적했다.